La valutazione dello stress idrico vegetazionale come strumento di pianificazione agricola nella lotta alla desertificazione

Using vegetative stress index as agricoltural planning tool in fight against desertification

BIAGIO LACOVARA*

Abstract

Desertification is

a worrying phenomenon, because the related processes are developing quickly and

on global scale. Desertification interest also the European countries of the

Mediterranean basin, in particular the southern Italy and its islands.

The present work focuses one of the aspect that contributes to the phenomenon,

estimating the territorial stress water level in relation to rainfall and

vegetal coverage.

The planning area considered in this work is between Aliano and Pisticci, a belt

of Basilicata considered at high desertification risk.

The present study aims at valuing the attitude of an area to put up a fixed

crop, helping the Planner in the definition of agricultural politics that may be

profitable, respectful of the natural cycles, and well inserted in the

environment, with economic, ecological and landscape benefits.

1 Premessa

Il fenomeno “desertificazione”, da non confondere con “desertizzazione”,

termine con il quale si indica la naturale avanzata dei deserti, costituisce

attualmente uno dei più impellenti e gravi problemi che minacciano l’umanità.

La definizione di desertificazione usualmente adottata è: “degrado delle

terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, attribuibile a varie

cause, fra le quali variazioni climatiche ed attività umane” (UNEP 1994).

In pratica, si manifesta con la diminuzione o la scomparsa della produttività e

complessità biologica o economica delle terre coltivate, sia irrigate che non,

delle praterie, dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive causate

dai sistemi di utilizzo della terra, da uno o più processi, compresi quelli

derivanti dall'attività dell'uomo e dalle sue modalità di insediamento, tra i

quali l'erosione idrica, eolica, etc;

Il fenomeno ha iniziato a manifestarsi in tutta la sua gravità con la siccità

che ha colpito l'Africa a sud del Sahara tra il 1968 e il 1973. In una decina di

Paesi saheliani le conseguenze di tale prolungato periodo sono state terribili

sia sotto il profilo umano (sono morte per mancanza di cibo e acqua 250.000

persone) sia sotto quello economico. In seguito a questi eventi la FAO, l’UNESCO

e altre agenzie delle Nazioni Unite hanno dato vita a una serie di summit

e conferenze internazionali cercando di definire il problema e di mettere a

punto piani e strategie di lotta. Tra i tanti appuntamenti vanno ricordati la

prima Conferenza delle Nazioni Unite sulla Desertificazione (UNCOD), tenutasi a

Nairobi nel 1977, e la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED),

tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 e volta ad evidenziare la connessione tra i

problemi dello sviluppo economico e la protezione dell’ambiente, oltre alla

necessità del pieno coinvolgimento delle popolazioni interessate e della società

civile come pre-condizione per il successo dei programmi di sviluppo loro

destinati.

La Conferenza di Rio sostenne la necessità di un approccio nuovo ed integrato al

problema, introducendo esplicitamente fra le cause del fenomeno, oltre alle

variazioni climatiche, anche l’azione dell’uomo.

È difficile ricondurre le cause del fenomeno della desertificazione ad una serie

di componenti elementari, poiché sono molteplici i fattori coinvolti e, il più

delle volte, coesistono in maniera congiunta, per cui ogni area esposta al

rischio è interessata dall’iterazione complessa di più cause.

Una classificazione dei principali fattori è comunque possibile differenziandoli

tra i naturali e gli antropici.

Tra i primi naturali sottolineiamo l’importanza di quelli climatici. In

particolare i fattori climatici che condizionano maggiormente il processo di

desertificazione sono l’aridità, la siccità e l’erosività della pioggia.

Un altro elemento condizionante è la morfologia, in particolare l’esposizione

dei versanti e la pendenza del terreno. La pendenza riduce la capacità di

assorbimento, aumentando la percentuale di “runoff” rispetto alla quantità di

precipitazione che si infiltra nel terreno. I versanti meridionali delle pendici

di sistemi orografici sono inoltre esposti ad un flusso di radiazione solare che

determina condizioni microclimatiche sfavorevoli alla rigenerazione della

vegetazione naturale.

La tipologia di copertura del suolo è un altro fattore importante che

contribuisce all’innesco di fenomeni di desertificazione. Infatti la copertura

vegetale intercetta le gocce di pioggia e riduce l’azione di erosione meccanica,

in quanto frena lo scorrimento superficiale dell'acqua, favorisce la pedogenesi

e trattiene le particelle mobili del terreno mediante i suoi apparati radicali;

funge inoltre da schermo contro l’erosione eolica.

Nei fenomeni di desertificazione i fattori antropici sono spesso preponderanti

su quelli naturali. L’ eccessiva pressione umana su un territorio si concretizza

in molti casi con un uso dissennato della risorsa idrica, con prelievi eccessivi

e non pianificati nonché con l'inquinamento puntiforme e diffuso della risorsa

stessa. Nell’ultimo decennio, in Italia, si è assistito ad un raddoppio della

quantità di acqua attinta da corpi idrici superficiali e sotterranei.

Fra le pratiche di utilizzo del territorio che pesano sui processi di

desertificazione, vi è quella della deforestazione, ossia la trasformazione

degli ecosistemi forestali in ecosistemi agricoli, spesso finalizzata ad un’

utilizzazione zootecnica.

Il disboscamento, fra le altre cose, provoca una forte riduzione della capacità

di ritenzione dell’acqua da parte del suolo e può essere considerato, quindi,

una delle cause antropiche di esaurimento delle risorse acquifere.

Un altro fattore antropico sono gli incendi. Le alte temperature dovute al fuoco

possono avere effetti negativi sulle proprietà fisico-chimiche del suolo,

cambiando la struttura del terreno e rendendolo meno permeabile e, quindi, più

esposto ai processi erosivi. Con l’incendio si formano sostanze idrorepellenti

che accelerano lo scorrimento superficiale e quindi il trasporto solido.

Anche il processo di urbanizzazione incide sul fenomeno della desertificazione

in termini di sottrazione di suolo agricolo determinando, in ultima analisi, la

riduzione delle capacità produttive.

Fig. 1 - Diagramma di sintesi delle cause di desertificazione

L’attività antropica certamente più pesante sui processi di perdita di

produttività dei suoli è l’attività agricola.

A tale livello i processi di degrado del suolo sono il risultato della gestione

erronea dei mezzi di produzione, delle superfici e delle modifiche degli

ordinamenti produttivi.

In questo senso bisogna porre l’attenzione sull'uso dei mezzi meccanici che

determinano la costipazione e la compattazione del terreno, con evidenti effetti

sui processi di ruscellamento delle acque. A ciò va aggiunto un uso sconsiderato

delle risorse idriche: processi di irrigazione eccessiva, con acque ricche di

sali minerali, portano a fenomeni di salinizzazione dei terreni, con conseguente

depauperamento della fertilità.

In particolare nel Sud Italia, tra le pratiche agricole sotto accusa vi sono le

forme di cerealicoltura intensiva che, incoraggiate da oltre cinquant’anni di

politiche agricole comunitarie, che oggi sappiamo essere errate, hanno portato

ad una rapida usura del potenziale biologico dei suoli con perdita della

capacità produttiva dei terreni, e, in ultima sintesi, a processi di

desertificazione.

Il processo è grave ma in molti casi ancora reversibile, purché si adottino le

giuste misure correttive.

2 Il fabbisogno idrico delle colture

L'acqua è un indispensabile fattore di crescita per le piante ed è richiesta in

quantità nettamente superiori a quelle degli elementi nutritivi. Una riduzione

del contenuto idrico nel suolo determina una riduzione della quantità di acqua

assorbita dalla pianta che diviene non più sufficiente a bilanciare le perdite

per traspirazione e determinando, pertanto, una riduzione del contenuto idrico

dei tessuti (deficit idrico). In termini agronomici la carenza di acqua nella

pianta determina complessivamente una riduzione dell’attività vegetativa, della

produttività e della qualità dei prodotti.

Mentre la maggior parte di un principio nutritivo qualsiasi viene trattenuto

dalla pianta che l'ha assorbito, la caratteristica saliente dell'acqua è il suo

continuo fluire, a senso unico, dal terreno attraverso le radici, lungo il fusto

e fino alle superfici fogliari, diffondendosi, poi, come vapore nell'aria

attraverso gli stomi.

In un sistema suolo-vegetazione, la compilazione di un bilancio idrico richiede

la stima di diverse componenti (fig.2), secondo l’equazione:

![]()

i cui termini, espressi in mm di acqua, sono:

- P, precipitazioni;

- I, irrigazione;

- Af, apporto di falda;

- D, drenaggio;

- R, ruscellamento;

- E, evaporazione;

- T, traspirazione;

- ΔU, variazione del contenuto di acqua lungo il profilo del terreno.

Nel presente lavoro si è fatto ricorso a un modello semplificato di bilancio, di

seguito esposto.

2.1 I fabbisogni

Per la determinazione dei fabbisogni idrici della coltura è fondamentale la

misura dell’evapotraspirazione colturale (ETc), che rappresenta la quantità di

acqua dispersa nell’atmosfera, attraverso i processi di evaporazione del suolo e

traspirazione delle piante, da una specifica coltura di ampia estensione.

Per la determinazione della ETC si può operare con il cosiddetto approccio a

“due fasi” secondo le indicazioni del Quaderno 56 della FAO. All’evapotraspirazione

di riferimento ET0, una volta calcolata, si applica un coefficiente colturale

(Kc) che ingloba e sintetizza tutti gli effetti sull’evapotraspirazione legate

alle caratteristiche morfo-fisiologiche delle diverse specie, alla fase

fenologica, al grado di copertura del suolo, che le rendono differenti dalla

coltura di riferimento.

Il risultato del calcolo è rappresentato perciò dal semplice prodotto dei due

termini, vale a dire:

![]()

I valori calcolati con tale metodo devono intendersi come consumi massimi

possibili per piante coltivate su superfici ampie, indenni da parassiti ed in

condizioni ottimali di fertilità e disponibilità idrica (Fig. 3).

Fig 3 - Andamento del Kc di una coltura erbacea tipo nelle varie fasi

fenologiche.

2.2 Le disponibilità

Calcolati i fabbisogni, per la compilazione di un bilancio si richiede la

conoscenza degli apporti idrici che, prescindendo da eventuali falde e apporti

irrigui, sono rappresentati sostanzialmente dalla piovosità.

L’acqua di precipitazione ha un’efficacia variabile ai fini del rifornimento

idrico delle colture e, pertanto, nell’ambito delle precipitazioni totali è

opportuno distinguere e valutare l’aliquota di “Pioggia Utile ai fini agricoli”.

La quantità di pioggia utile, ai fini dell'assorbimento radicale, dipende dalla

sua intensità, dal tipo, dalla pendenza, dalla gestione e contenuto idrico del

suolo, dalle caratteristiche della coltura e dalla domanda evapotraspirativa

dell’ambiente.

Si può ritenere, in via generale, che una pioggia di consistenza limitata

(inferiore a 4-6 mm) non sia assorbibile dall’apparato radicale, in particolare

nei suoli lavorati. In generale, per la compilazione dei bilanci idrici si può

considerare come pioggia utile il 70% di quella misurata anche se tale valore

oscilla tra il 50 ed il 95% per i terreni in pendenza e quelli pianeggianti

rispettivamente, a seconda del tipo di suolo, della sua gestione (lavorato,

inerbito) e del tipo di pioggia

Per la determinazione della pioggia utile particolarmente efficace si dimostra

il metodo USDA-SCS (Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, Servizio

per la conservazione del suolo, 1967). Tale metodo si basa su un’espressione

empirica, ottenuta dopo 50 anni di misure in 22 stazioni sperimentali, che

determina la quota delle precipitazioni totali consumate per evapotraspirazione,

con riferimento ad una data riserva idrica utilizzabile (RU), limitatamente allo

strato di terreno occupato dalle radici.

L’espressione per il calcolo è:

![]()

dove:

- PU, pioggia utile;

- fc, fattore correttivo dipendente dalla Riserva Utile del terreno; assume il

valore 1 per la condizione pedologica standard, caratterizzata da una riserva

utilizzabile di 150 mm per metro di suolo ed una profondità radicale di 50 cm,

equivalente pertanto ad una riserva utile pari a 75 mm;

- P, precipitazione totale mensile;

- ET, evapotraspirazione totale mensile.

Dai dati sulla ETc e sulla PU, entrambi espressi in mm di acqua, si ricava un

indice di stress idrico

L’indice così ottenuto è variabile tra [0;1] dove il valore 0 indica

soddisfacimento della domanda idrica, mentre il valore 1 indica condizioni di

stress massimo.

L’indice di stress idrico consente una analisi, adottate le opportune scale

temporali e spaziali di studio, sulla adattabilità di una determinata coltura

alla condizioni climatiche di un determinato territorio. In tal modo si potrà

disporre di un valido strumento di pianificazione agricola che consentirà di

ottenere adeguati standard produttivi nel rispetto dei naturali cicli vegetali

ed evitando poderosi interventi agricoli ed irrigui, spesso responsabili

dell’innesco di fenomeni di desertificazione.

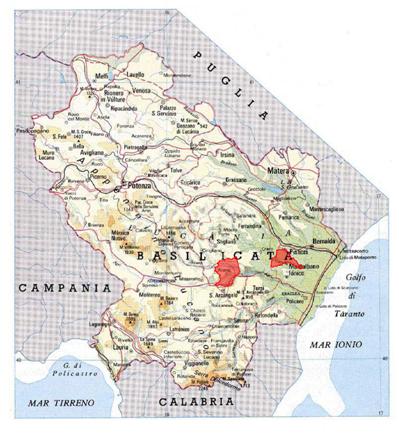

3 Applicazione al caso di studio: Aliano-Pisticci (Basilicata provincia di

Matera)

Il modello qui esposto è stato applicato su due aree dell’entroterra lucano, nei

comuni di Aliano e Pisticci, una zona considerata a rischio desertificazione,

caratterizzata dalla presenza di vaste aree calanchive. Le due aree si

distinguono per la diversa altimetria e per il diverso uso del suolo.

La prima area ha una superficie di 80,69 km2 con altitudine compresa

tra 190 e 460 m e comprende parte degli alvei del Sauro e dell’Agri.

La seconda si sviluppa lungo la valle del Cavone ed occupa una superficie di

49,46 km2. Questa seconda area presenta un profilo con quote

inferiori a 200 m, fino ad un minimo di 50 m lungo la valle del Cavone.

Entrambe le aree appartengono alla Fascia climatica pedecollinare del litoraneo

jonico (Fig. 4).

Fig. 4 - Territorio di indagine.

Delle due aree, sulla base di una mappa di copertura del suolo realizzata nel

2005, si è proceduto alla identificazione e alla caratterizzazione della

copertura vegetale, sia antropogena che spontanea (Fig. 5).

Fig. 5 - Territorio di indagine, mappa di copertura del suolo (S. Fascetti et al.)

Entrambe le aree sono caratterizzate dalla vegetazione tipica delle aree

mediterranee semi-aride, con prevalenza delle colture antropogene sui climax

naturali. Notevole è la presenza di colture cerealicole, seguite da uliveti e

frutteti nell’area di Aliano, mentre nell’area di Pisticci sono da segnalare

ampie distese incolte, adibite a pascolo (Fig. 6).

In entrambe le aree

sono presenti zone calanchive e rimboschimenti da conifere.

Ogni classe vegetativa individuata è caratterizzata da uno specifico

coefficiente colturale Kc, tendenzialmente costante per le specie perenni

sempreverdi e con una spiccata variabilità per specie decidue e per le colture

erbacee.

|

Colture |

Kc | |||||||||||

|

Gen |

Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | dic | |

|

Frumento |

0.37 | 0.4 | 0.53 | 0.67 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.33 |

|

Uliveti |

0.55 | 0.55 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.65 |

|

Frutteti |

0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |

|

Incolti erbacei |

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|

Rimboschimenti |

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|

Macchia |

0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

|

Cespuglieti |

0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

|

Stadi degradati |

0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

Per l’applicazione del modello, oltre alla determinazione dei Kc, è di

fondamentale importanza poter disporre di un set di dati climatici nelle

opportune scale spaziali e temporali. Da stazioni di misura al suolo,

all’interno e immediatamente circostanti l’area di studio, si sono estratti i

dati relativi alla precipitazione netta e alla evapotraspirazione potenziale. I

dati, forniti in mm di acqua, sono stati aggregati su base mesile per un periodo

compreso tra gennaio 2003 e dicembre 2005. Successivamente tali dati puntuali

sono stati spazializzati sull’intero territorio d’indagine mediante tecniche di

Kriging, rendendo possibile l’applicazione del modello di bilancio su una scala

di dettaglio.

L’indice di stress costruito mensilmente è stato mediato su scala annua e

restituito cartograficamente in 5 classi di stress.

Fig. 7 – Evoluzione dello stress idrico nell’ultimo triennio (2003 – 2005).

Dall’analisi dei risultati si evince la maggiore sensibilità complessiva

dell’area di Pisticci ai deficit idrici, mentre l’area di Aliano mostra

condizioni complessivamente migliori, oltre ad una maggiore omogeneità nella

distribuzione dello stress. Si evidenzia quindi per l’area di Pisticci una

maggiore vulnerabilità del territorio e una non ottimale integrazione delle

colture e dei climax naturali, con effetti deleteri anche dal punto di vista

paesaggistico.

4 L’ indice di stress come strumento di pianificazione agricola

Per un’ analisi in termini di produttività delle colture, indispensabile per una

corretta pianificazione tecnico-economica su scala territoriale, si può

visualizzare su scala di dettaglio l’indice di stress annuo per le singole

classi vegetative al fine di valutare in quali aree la coltura in oggetto

ritrova le migliori condizioni ambientali dal punto di vista degli apporti

idrici naturali (Fig. 7).

Fig. 8 - Evoluzione dei seminativi nell'ultimo triennio (2003-2005)

Fig. 9 - Evoluzione delle arboree nell'ultimo (2003-2005)

Fig. 10 - Evoluzione dei pascoli nell'ultimo (2003-2005)

Dall’elaborazione dei dati e la conseguente restituzione cartografica si nota

che, nei tre anni di indagine, i seminativi (Fig. 8) mostrano nel complesso, per

entrambe le aree, livelli di stress idrico vegetazionale medio-basso.

Non vi sono aree che presentano evidenti discontinuità nei valori, tuttavia

l’area di Aliano mostra livelli di stress tendenzialmente più bassi rispetto

all’area di Pisticci.

Si nota che gli uliveti e i frutteti (Fig. 9) mostrano un livello di stress

idrico medio, mentre per i pascoli (fig. 10) la situazione è più critica, con

valori medio-alto: in quest’ultimo caso, ad eccezione del 2003, è evidente come

l’area di Pisticci mostri livelli di stress sistematicamente maggiori rispetto

all’area di Aliano..

L’analisi complessiva sul territorio spinge quindi a considerare la zona di

Aliano come maggiormente idonea a supportare pratiche agricole intensive, a

dispetto della zona di Pisticci. Per gli uliveti non vi sono sostanziali

differenze tra le due aree, in entrambe il livello di stress degli ulivi si

attesta su valori medi.

I prati mostrano in entrambe le zone i livelli di sofferenza più alti in

particolare nella zona di Pisticci e, di conseguenza, nell’ area sono

sconsigliabili politiche di incentivazione zootecnica che prevedono il pascolo

degli animali.

5 Conclusioni

La valutazione della sensibilità della vegetazione ai deficit idrici occupa un

ruolo rilevante nelle fasi di pianificazione e gestione del territorio, sia ai

fini del corretto uso della risorsa idrica sia per la determinazione dello stato

di pressione indotta dall’attività agricola esercita.

In questo studio si è analizzato lo stato della vegetazione in un territorio

dell’entroterra lucano compreso tra i comuni di Aliano e Pisticci e, più

precisamente, in un’area che presenta sintomi di perdita della produttività dei

terreni legata a cause naturali e/o antropiche.

L’analisi dell’indice di stress idrico vegetazionale sull’area di studio

suggerisce che le colture cerealicole, nel complesso, presentano livelli

medio-bassi di stress. Tuttavia nell’area di Aliano questo tipo di coltura

mostra una tendenza verso livelli di stress minori rispetto all’area di Pisticci.

Più in dettaglio, gli uliveti mostrano livelli di stress medi e pressoché

uniformi in entrambe le zone.

I frutteti, prevalentemente concentrati nella zona sud di Aliano lungo la Valle

dell’Agri che rappresenta la zona in assoluto meno sensibile agli stress idrici,

richiedono forniture irrigue superiori alle altre colture, sottolineando una

evidente criticità, ma non incompatibilità dell’impianto culturale in relazione

alle caratteristiche medie climatologiche dell’area.

Da tali considerazioni risulta, quindi, possibile dare anche attraverso l’uso

della metodologia proposta, utili indicazioni sulle destinazioni d’uso dei

terreni più idonee in relazione alle condizioni climatiche della zona. Pertanto,

in un quadro di sintesi, l’area di Aliano sembra presentare caratteristiche più

idonee ad ospitare colture cerealicole intensive.

I livelli medi di stress, sia per gli uliveti che per i frutteti costituiscono

un segnale di allarme.

L’area di Pisticci ha una più marcata presenza di prati e allevamenti di specie

dedite al pascolo, ma gli alti livelli di stress dei prati naturali nella zona

sconsigliano la incentivazione di queste pratiche, che potrebbero essere

sostituite da pratiche olivicole, in quanto l’olivo mostra migliore adattamento

alle condizioni climatiche dell’area.

È doveroso sottolineare che le conclusioni qui esposte si basano esclusivamente

su considerazioni di tipo idrologico-climatiche e andrebbero integrate da

ulteriori considerazioni di natura orografica, come la pendenza e la

composizione dei terreni.

Il modello presentato in questo lavoro ha caratteristiche di grande versatilità:

è infatti uno strumento di pianificazione politico-economico, valido per analisi

ecologico-ambientali, per la messa a punto di piani paesaggistici, per piani di

sviluppo irriguo, per piani di ripopolamento forestale e in genere per tutte le

analisi che riguardano la copertura vegetale del territorio, in particolar modo

in territori fragili, che presentano problemi di degrado, come quelli

dell’entroterra lucano.

Bibliografia

- AA.VV. “Comunicazione Nazionale per la lotta alla siccità e desertificazione”,

Ministero dell’Ambiente, 1999.

- AA.VV. “Evapotraspirazione”, dalla rivista Ermesagricoltura, Supplemento 18,

2004.

- AA.VV. “FAO Paper n. 56 - Crop evapotranspiration - Guidelines for computing

crop water requirements”, 1998.

- AA.VV. “Programma regionale per la lotta alla siccità ed alla

desertificazione”, Regione Basilicata, 2001.

- Alessandrini C. et al. “Applicazione dei bilanci idrici territoriali associati

ai modelli previsionali stagionali ed in riferimento ai futuri scenari climatici

in aree vulnerabili ai fenomeni di desertificazione” ARPA Emilia-Romagna, 2004.

- Dastane N.G. “ Fao paper n. 25- Effective rainfall in irrigated agriculture”

1974.

- De Stefano A. Di Carlo C. “Agricoltura, agroalimentare e politiche agricole in

Basilicata - Le dinamiche in atto dal 1999 ad oggi”, INEA Basilicata, 2004.

- Duce P. Fiori M. Spano D. “La razionale gestione dell'intervento irriguo in

Sardegna”, consorzio SAR, 2006.

- Fascetti S. et al. “Monitoraggio di aree campione soggette a rischio di

desertificazione”punto 6.3: “Indagini ecologico-vegetazionali” 2005.

- Greco M. “Implementazione di un Modello di Vulnerabilità Sistemica alla

Desertificazione”, DIFA, 2003.

- Gucci R. “L’irrigazione in olivicoltura” 2003.

- Mariani et al “Sistema agroalimentare dell’Unione Europea”, Carocci Editore,

Roma, 2002.

- Migliaccio F. “Metodi e modelli di interpolazione di dati geografici” 2000.

- Ravelli F. et al., “Carta frequenziale della evapotraspirazione di riferimento

irriguo delle pianure litoranee del Mezzogiorno d’Italia”, dalla rivista

“Irrigazione e drenaggio”, Anno XLI, n°1 – gennaio-marzo, 1994.

- Rishmawi K. et al. “Using medium-high spatial resolution satellite data to

monitor biomass changes in the Dead Sea Basin”, 2004.

- Rizzo V. “L'irrigazione e la fertirrigazione delle colture erbacee ed orticole

negli ordinamenti produttivi di Puglia e Basilicata” Progetto di ricerca e

divulgazione "OTRIS" 2001.

- Russell E. W. “Il terreno e la pianta”, Edagicole Bologna, 1982.

- Santagata R. “Territori lucani a rischio desertificazione”, dalla rivista

Mondo Basilicata, Consiglio regionale della Basilicata, 2006.

- Xiloyannis C. Gucci R. Dichio B. “Irrigazione” 1992.

- Xiloyannis C. Massai R. Dichio B. “L’acqua e la tecnica dell’irrigazione”.

(*) Rif. blacovara@tiscali.it

Pubblicato su

www.ambientediritto.it il 09/10/2006